di Danilo Breschi

Il web ha creato un tipo di socialità che annulla l’intimità, la rende obsoleta, quando non impossibile. Pena l’esclusione sociale. Tutto questo vale in misura esponenziale per i più giovani, ma anche molti presunti adulti vi cascano mani e piedi e tutto il resto del corpo, con la mente ormai annebbiata dalle luci dello schermo dello smartphone.

Il web ha creato un tipo di socialità che annulla l’intimità, la rende obsoleta, quando non impossibile. Pena l’esclusione sociale. Tutto questo vale in misura esponenziale per i più giovani, ma anche molti presunti adulti vi cascano mani e piedi e tutto il resto del corpo, con la mente ormai annebbiata dalle luci dello schermo dello smartphone.

Una minaccia penetra ormai da tempo e sta facendosi epoca e ambiente dentro cui tutti rischiamo di restare ingabbiati. È in atto una mutazione antropologica: le persone sempre più pensano di valere esclusivamente per quanto sono viste e non per quanto sono, per quanto riescono concretamente a diventare partendo da una data situazione di partenza. Per quanta cura di sé, della propria anima e della propria mente, si è riusciti a sviluppare negli anni, governando le passioni comuni a ciascuno di noi, in quanto di dotazione animale di partenza trattasi, e non d’altro. Oggi tutto questo non conta. La rivoluzione tecno-digitale è antropogenetica, genera un nuovo tipo umano.

O sei visibile o non esisti. O questa tua visibilità è confermata da un congruo numero di “like” o la tua esistenza è comunque precaria, incerta, a rischio di fallimento. Rischio che corri sicuramente se questi “like” non sono sufficienti, e la congruità è sempre al rialzo, mai al ribasso. Il tuo “vicino” ha un “like” più di te: sei un fallito! Comunque sei ad uno stadio inferiore. E via allora con la tenace, ossessiva e compulsiva tensione verso una sempre maggiore visibilità, quasi sempre non richiesta, se non a uso e consumo di pettegoli, guardoni e ricattatori di vario genere. Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. etc.: il paradiso dei pettegoli e dei guardoni, degli esibizionisti e di chi ama spiare, controllare e succhiare le vite degli altri; l’inferno per chi, invece, ama la propria intimità.

Si pensi agli effetti sulla vita affettiva. La trasgressione istituzionalizzata è un bene per la passione, non per la coppia e qualsiasi altro tipo di relazione interpersonale, tra più individui. La passione è fuori dalle regole, per definizione. La coppia, invece, deve essere solida per altre ragioni che rimandano ad una situazione di parità, o equità: la tenerezza, il rispetto dell’altro, il futuro. Ogni dimensione relazionale necessita di regole, stabilite preventivamente o in corso di costruzione di quella stessa relazione. E se vogliono essere regole ispirate all’equità, la maggiore che sia umanamente possibile, non possono che prevedere una sfera impenetrabile di intimità, un ambito riservato di sottrazione alla visione altrui. Questo vale in modo particolare per la relazione di coppia, che ai tempi del web subisce pertanto un attacco ulteriore a quelli già subiti negli ultimi decenni.

La Rete, l’iperconnessione visiva continua, 24 ore su 24, rende l’essere umano ancora più vulnerabile di quanto già non sia per condizione originaria. E il bello – ovvero: il terribile – è che questa vulnerabilità viene inferta da noi stessi. Siamo vittime e carnefici di noi stessi. Ci consegniamo mani e piedi, e tutto il resto, ai padroni delle web companies che ci “profilano” da capo a piedi, radiografando persino i nostri più intimi stati d’animo. Magari, e sovente, anche l’umore di un momento, l’emozione passeggera. E ti inchiodano, perché così abbiamo voluto, anche solo per un attimo.

Hai voglia a legiferare sulla cosiddetta “privacy”! Siamo noi stessi che, postando ogni nostro più recondito impulso emotivo, spesso spacciato per pensiero (rigorosamente libero: “io dico quel che penso! Non siamo forse in democrazia?”), quasi a volerlo nobilitare, facciamo il gioco del miliardario del web che commercia coi nostri dati personali. Salvo poi, ovviamente, educare i propri cari, anzitutto i figli, ad un uso circoscritto, estremamente trattenuto e vigile, di ogni social media. Bill Gates, Steve Jobs e gli altri esponenti dell’élite tecnologica si son guardati bene dal consegnare sin da piccoli cellulari e computer ai loro figli. Sanno bene la potenza velenosa insita in quei prodotti che essi stessi hanno contribuito genialmente a creare e su cui hanno costruito imperi miliardari. È la doppia morale dei nuovi padroni.

Sanno bene loro, i padroni del web, e dunque dei nostri immaginari e delle nostre vite, quanto il futuro di dominazione arriderà a coloro che non saranno formati sin dall’infanzia secondo un percorso preformato dalla tecnologia digitale. Sanno bene, loro, che solo chi avrà una formazione ancora tradizionale potrà dominare una sconfinata moltitudine di alfabeti digitali e analfabeti funzionali, incapaci di decifrare e interpretare un testo o un fenomeno anche minimamente articolato e complesso, inetti dunque a comprendere il chi, il cosa, il come, il dove e il quando. Irretiti dentro una bolla di doxa e illusi di essere informati (imperativo categorico eteronomo!), mentre solo della chiacchiera saranno sovrani. Nulla più.

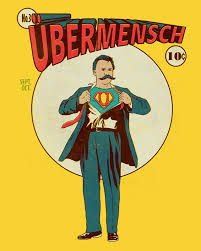

Siamo al rovesciamento dell’annuncio di Zarathustra. Questi sentenzia nella quarta ed ultima parte della celeberrima opera nietzscheana:

«Ecco, io vi insegno il superuomo: egli è il mare, nel quale si può inabissare il vostro grande disprezzo.

Qual è la massima esperienza che possiate vivere? L’ora del grande disprezzo. L’ora in cui vi prenda lo schifo anche per la vostra felicità e così pure per la vostra ragione e la vostra virtù.

L’ora in cui diciate: “Che importa la mia felicità! Essa è indigenza e feccia e un miserabile benessere. Ma la mia felicità dovrebbe giustificare persino l’esistenza!”.

L’ora in cui diciate: “Che importa la mia ragione! Forse che essa anela al sapere come il leone al suo cibo? Essa è indigenza e feccia e un miserabile benessere!”.

L’ora in cui diciate: “Che importa la mia virtù! Finora non mi ha mai reso furioso. Come sono stanco del mio bene e del mio male! Tutto ciò è indigenza e feccia e benessere miserabile!”.

L’ora in cui diciate: “Che importa la mia giustizia! Non mi vedo trasformato in brace ardente! Ma il giusto è brace ardente!”.

L’ora in cui diciate: “Che importa la mia compassione! Non è forse la compassione la croce cui viene inchiodato chi ama gli uomini? Ma la mia compassione non è crocifissione”.

Avete già parlato così? Avete mai gridato così? Ah, vi avessi già udito gridare così!».

Ebbene, nel corso del Novecento, di tutto il secolo, dall’Europa agli Stati Uniti, almeno in tutto l’Occidente, quanto a grida non ci siamo fatti mancare nulla, fino all’urlo a squarciagola della comunicatività contemporanea. Siamo nell’era delle masse fattesi comunicazioni imperanti, incessanti, ossessive e compulsive, le une contro le altre armate. In mezzo a tutto questo frastuono il superuomo invocato da Nietzsche, tramite il suo alter-ego Zarathustra, ha finalmente trionfato a poco più di un secolo dal suo annuncio. Ma, eterogenesi dei fini, l’oltreuomo (per dirla alla Vattimo) coincide esattamente con l’ultimo uomo, quel figuro a cui lo stesso Nietzsche-Zarathustra allude nel prologo dell’opera allo scopo di spaventare gli uomini e risvegliarli così dal loro torpore esistenziale e indurli al proprio personale oltrepassamento. Si tratta appunto dell’ultimo uomo, di colui che non s’assume alcun rischio e cerca solo benessere e sicurezza per sé. È il filisteo, il borghese, grande nemico dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Eppure, a me pare che l’oltreuomo (Übermensch) abbia finito per coincidere con l’ultimuomo (der Letzte Mensch o Letztemensch). Da zero a cento, e ritorno. L’eterno ritorno dell’uguale, proprio così. L’ugualmente banale ultimo uomo che non riesce che a darsi idoli, e più se ne dà quanto più resta fedele alla terra e accetta tutto quello che gli accade. Ed ecco lì, scintillante, splendido splendente, il nuovo Idolo su cui s’inchinano milioni di teste imbottite di vuoto: lo Smartphone (iniziale maiuscola da ipostatizzazione). Che beffa! Degna di un contrappasso dantesco. Nietzsche all’inferno che sconta la sua risposta sbagliata alla giusta intuizione della morte di Dio, inteso come assassinio collettivo («Dove se n’è andato Dio?» gridò «ve lo voglio dire! L’abbiamo ucciso – voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini!»). Qualcosa non deve aver funzionato nella previsione nietzscheana. Disprezzare l’ultimo uomo in quella specifica modalità ha solo ingenerato un potenziamento della ricerca della condizione da ultimuomo.

Scriveva Nietzsche per bocca di Zarathustra:

«Ciò che chiede e chiede e di chiedere non si stanca: «come conservare l’uomo nel modo migliore, per il tempo più lungo, con il massimo del piacere?». Con ciò, essi sono di padroni di oggi.

Questi padroni di oggi, oh fratelli miei, superateli, – questa piccola gente: essi sono il pericolo maggiore per il superuomo!

Superate, ve ne prego, uomini superiori, le piccole virtù, le piccole assennatezze, i riguardo minuscoli, il brulichio delle formiche, il benessere miserabile, la “felicità del maggior numero”! –».

Qualcosa non ha dunque funzionato, se è vero, com’è vero, che nella nuova epoca in cui siamo appena entrati, l’era digitale, vede il trionfo dell’ultimo uomo secondo fattezze rigorosamente nietzscheane. Amor fati ed eterno ritorno dell’uguale non paiono antidoti, vettori di fuoriuscita dalla condizione da ultimuomo, bensì potenti martellate per l’inchiodamento definitivo in una simile, miserrima, condizione.

Milan Kundera (da poco novantenne; a quando il Nobel?) propose nel suo romanzo più noto e fortunato, L’insostenibile leggerezza dell’essere, una plausibile lettura per conferire proficua valenza al mito dell’eterno ritorno. Sottolineava come pericoloso «un mondo fondato essenzialmente sull’inesistenza del ritorno, perché in un mondo simile tutto è già perdonato e quindi tutto è cinicamente permesso». Cinismo perché il bene, come il male, non tornano. E così il male ha più facile gioco, non trovando fissa dimora nella memoria degli uomini. Destinato a ripetersi con la stessa ferocia.

Se la condizione “sovrumana”, od oltreumana, è quella per cui la vita deve riscoprire in se stessa il proprio valore, rifiutando ogni ricerca di senso che non sia al di fuori di se stessa – una vita per la vita, insomma –, a me pare che il dispiegamento dell’essenza della tecnica non possa trovare nessun migliore alleato di tale condizione. Per essenza della tecnica intendo l’inversione totale del rapporto tra mezzi e fini. Noi oggi, in Occidente (ma quanto mondo è, sotto questo profilo – squisitamente materiale – occidentalizzato? Moltissimo), viviamo in un’abbondanza di mezzi accompagnata da una penuria di scopi.

Scriveva Simone Weil: «Riassumendo, la società meno cattiva è quella in cui la maggior parte degli uomini si trova per lo più obbligata a pensare mentre agisce, ha le maggiori possibilità di controllo sull’insieme della vita collettiva e possiede la maggiore indipendenza».

Ebbene, l’era digitale minaccia fortemente la possibilità che resista, là dove ancora esiste, e si affermi, là dove ancora manca, una società di tal fatta, una “buona società”, anziché una cattiva. Se amor fati implica un certo grado di accordo con l’esistente, dolore e finitudine comprese, va benissimo, è virtù feconda, ricostituente. Se un costante, radicato retropensiero della possibilità concreta di un eterno ritorno dell’uguale comporta dare peso ad ogni proprio personale pensiero e gesto, va benissimo, è virtù feconda, ricostituente una postura umana all’altezza della nostra libertà, perché significherebbe responsabilità per ciò che si dice, per ciò che si fa. Ma se l’oltreuomo si riassume nella volontà di potenza – e credo proprio che sia così –, finisce com’è finita adesso, almeno per il momento: siamo volontà di potenza altrui. Volontà di chi, o cosa, è potenza oggettivata e oggettivante, la tecnica, e di chi ne dispone il controllo, perché la produce ad uso e consumo degli altri. Benvenuti nell’epoca del dominio digitale.

Lascia un commento