di Davide Ragnolini*

L’anniversario ventennale della pubblicazione del principale saggio di Zbigniew Brzezinski occasiona una sua rilettura. Diventato pietra miliare della geostrategia atlantista contemporanea, rimane oggi la cartina di tornasole indispensabile per interpretare i vettori della geopolitica statunitense agli inizi del XXI secolo.

L’anniversario ventennale della pubblicazione del principale saggio di Zbigniew Brzezinski occasiona una sua rilettura. Diventato pietra miliare della geostrategia atlantista contemporanea, rimane oggi la cartina di tornasole indispensabile per interpretare i vettori della geopolitica statunitense agli inizi del XXI secolo.

Se l’esercizio della politica, weberianamente, si presenta come “professione”, la grande politica, la geopolitica del mondo moderno è stata non di rado rappresentata come “gioco”.

Quando i destini dell’orbe terracqueo agli inizi della modernità erano sospesi tra le aspirazioni spagnole ad una monarchia universale e la pressione per un’emergente sistema di Stati protestanti, le macchinazioni diplomatiche anglo-spagnole per una pax hispanica europea e mondiale vennero satirizzate in una popolare commedia di Thomas Middlelton del 1624: A Game at Chess. Certamente nel mondo contemporaneo la posta in gioco dell’ordine mondiale non sarebbe più stata la conquista del mondo intero, ma la lotta per una sua porzione strategica, come quando in uno scambio epistolare di Aleksandr Gorčakov con l’omologo Lord Clarendon nel 1869, sarebbe stata coniata l’espressione “sfera d’influenza” in riferimento all’Asia Centrale.

L’intreccio di relazioni in quest’ampia regione ha tessuto la storia del “Grande Gioco” (Bol‘šaja igra) nel XIX secolo, quando circa tremila chilometri separavano l’impero russo da quello britannico in India, e del “Great Chessboard”dalla fine del XX secolo ad oggi. Fu infatti nell’aprile di 20 anni fa che venne introdotta quest’ultima espressione in riferimento a un’arena così centrale per la politica globale: Zbigniew Brzezinski, ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Carter, fece uscire The Great Chessboard (La grande scacchiera. Il mondo e la politica nell’era della supremazia americana), un libro che influenzò come pochi altri le analisi e le strategie statunitensi per l’Eurasia alle soglie del XX secolo. Il politologo di origini polacche fornì il quadro entro cui da allora è stata pensata la continuità della politica estera statunitense all’epoca aurorale del “momento unipolare” fornendo le coordinate di medio e lungo periodo con cui si sono misurati analisti e studiosi di politica internazionale di ogni orientamento.

A partire dal suo Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century (Il mondo fuori controllo), pubblicato nel 1993, all’indomani della dissoluzione dell’URSS, il suo pensiero geostrategico era connotato da un’insoddisfazione teorica verso due opposte teorie occidentali dominanti: quella ottimistica espressa da Fukuyama da un lato, e quella pessimistica di impronta neoconservatrice sul destino di collisione dell’Occidente coi suoi nemici dall’altro. Né il determinismo di una felice globalizzazione delle democrazie liberali, né il fatalismo di una politica della forza, avrebbero consentito di plasmare adeguatamente un ruolo egemone mondiale per gli Stati Uniti. Come avrebbe riconosciuto ex post 10 anni dopo nel suo Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower, alla leadership globale americana serviva una legittimazione morale, senza remore verso alcuna accusa di strumentalità: i diritti umani e civili sarebbero stati elevati perciò a priorità globale. Ogni impero abbisogna di un mito fondativo originario; ogni aspirante impero di una giustificazione mitizzante per la sua azione storica presente.

Nemmeno la presidenza di Clinton, con la sua visione idealista della globalizzazione, sembrava completamente soddisfare il ruolo della superpotenza americana immaginata dall’ex consigliere di Carter. Celato dietro l’ottimismo delle relazioni internazionali occidentali degli anni 90’, il vuoto geopolitico dell’area post-sovietica rappresentava una sfida per analisti che miravano a forgiare una strategia della supremazia americana. Il suo Great Chessboard nacque da questa preoccupazione eminentemente atlantista. Fu un successo editoriale, benché abbia presentato più la prospettiva di un epigono della tradizione geostrategica occidentale, che quella di un suo innovatore.

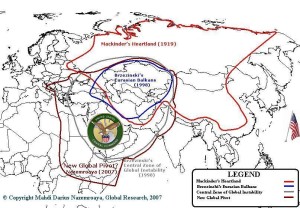

L’introduzione del libro, dedicata alla politica della superpotenza, annunciava la formulazione di una geostrategia statunitense per l’Eurasia in grado di prevenire l’emersione di suoi attori competitivi. Nella seconda metà degli anni 90’, la posizione geostrategica classica di Mackinder veniva con Brzezinski restaurata per farne la base materiale della leadership globale statunitense. Per la prima volta all’interno del bipolarismo storico-geografico tra attori continentali e attori marginali o insulari sembrava potersi prospettare il dominio della regione eurasiatica da parte del principale attore talassocratico, rappresentato da Washington. A seguito della prima guerra del Golfo, l’Heartland mackinderiano, esteso dal Golfo Persico alla regione siberiana, diventava la scacchiera su cui sfidare i suoi principali attori aspiranti al rango di egemoni regionali o globali: Russia e Cina, con i loro pedoni, alfieri e torri, ne rappresentavano i giocatori avversari. Dal punto di vista di Brzezinski, la vittoria su questa “Grande Scacchiera” sarebbe dipesa dalla capacità degli Stati Uniti di compiere alcune mosse verso il cuore del continente eurasiatico.

L’Europa, come avrebbe ribadito in un articolo apparso su “Foreign Affairs” pochi mesi dopo la pubblicazione del libro, altro non era che “la testa di ponte” dell’America sul continente, consentendo a Washington di avanzare sulla “Grande Scacchiera” attraverso il rafforzamento dei rapporti euroatlantici e l’allargamento della NATO. L’ancoraggio dell’Ucraina all’Unione Europea era già riconosciuto come parte integrante di tale mossa, scongiurando il ritorno di Kiev nelle braccia di Mosca, temuto dal giocatore statunitense.

In due aree geograficamente marginali della scacchiera eurasiatica, ma strategicamente fondamentali, Germania e Giappone avrebbero continuato a rappresentare i maggiori alleati degli Stati Uniti nella partita globale del XXI secolo. Con ciò era ribadito il carattere neo-mackinderiano della geostrategia di Brzezinski, laddove una lettura spykmaniana avrebbe interpretato il potenziale dinamismo dei due attori del “Rimland” come fonte di instabilità e minaccia nel grande gioco globale.

In Estremo Oriente, invece, gettare una “testa di ponte” analoga a quella creata in Europa sarebbe stato difficile: la penisola coreana abbisognava di un presidio ininterrotto da parte statunitense, e le relazioni tra Tokyo e Pechino andavano ostacolate affinché fosse evitata una loro normalizzazione.

In Estremo Oriente, invece, gettare una “testa di ponte” analoga a quella creata in Europa sarebbe stato difficile: la penisola coreana abbisognava di un presidio ininterrotto da parte statunitense, e le relazioni tra Tokyo e Pechino andavano ostacolate affinché fosse evitata una loro normalizzazione.

Nel fronte meridionale della scacchiera eurasiatica, rappresentato dai “Balcani eurasiatici”, Washington avrebbe dovuto agevolare la graduale apertura di quest’area al mercato internazionale assecondando al contempo l’islamizzazione della regione, percepita come crescente già nella seconda metà degli anni 90’. Ancora in Second Chance, i “Balcani eurasiatici” mediorientali avrebbero acquisito le dimensioni di “Balcani globali”, abbracciando un’area compresa tra il Canale di Suez e lo Xinjiang. Da allora, l’associazione del nome di Brzezinski ad una politica di ‘balcanizzazione’ del Medio Oriente non avrebbe richiesto molta immaginazione.

Infine, la grande mossa per conseguire uno scacco matto nella regione eurasiatica: la prevenzione geostrategica e diplomatica dello scenario descritto come “più pericoloso” per la partita egemonica statunitense, rappresentato da una coalizione tra Russia, Cina ed Iran, che avrebbe de facto preso forma attraverso un rafforzamento della SCO e il “Pivot verso l’Asia” della Russia a seguito dello scoppio della “Seconda Guerra Fredda”.

Alcune opere invecchiano precocemente, altre sopravvivono integre, altre vengono emendate. Nel suo articolo Toward a Global Realignment, apparso su “The American Interest” lo scorso aprile, la prospettiva dell’ex consigliere di Carter appare emendata attraverso una revisionata lettura della realtà internazionale attuale, più che dei fini prescrittivi di fondo della sua dottrina. Diversi fattori endogeni ed esogeni al ‘Washington Consensus’ globale hanno eroso una posizione che Brzezinski, con ottimismo non inferiore a Fukuyama, condivideva nel 1997: in primis, oggi gli Stati Uniti cessano di essere un “potere imperiale globale” a fronte dello smottamento tettonico in corso nel Medio Oriente e in Eurasia; secondariamente, la crescita costante della Cina rappresenta la più solida minaccia estera all’egemonia statunitense sul lungo periodo quale suo “eventuale pari e probabile rivale”. Le mosse sulla “Grande scacchiera” appaiono dunque meno prevedibili che ai giocatori e osservatori di 20 anni fa.

È a buona ragione che lo stesso politologo polacco-statunitense, entusiasta sostenitore anti-comunista dello smembramento dell’URSS, diceva di aver tratto da Marx un’importante lezione: la coscienza arranca di fronte alla realtà storica in mutamento. Di fronte agli stessi attori, i giochi geopolitici sullo scacchiere eurasiatico sono oggi in balìa di un confronto epocale per gli equilibri dell’‘Isola-Mondo’, inediti rispetto a quelli delineati in The Great Chessboard.

* Studioso di geopolitica e analista di politica internazionale

PhD Researcher – Consorzio Filosofia del Nord Ovest (FINO) – Università degli Studi di Torino

Lascia un commento